近期,研究院粤港澳大湾区环境技术研究中心主任于宏兵教授团队创新运用“熵权法-地理信息系统(GIS)融合框架”,对深圳的海域做了一次深度“体检”和“功能分区”,为我们揭晓了深圳探索城市发展与海洋生态保护之间的答卷,构建了兼顾生态完整性与城市发展需求的海域空间规划框架。相关研究成果在国际期刊Sustainability上发表。

研究背景

作为中国最具活力的滨海大都市,深圳拥有1145平方公里的蔚蓝海洋和260.5公里的蜿蜒海岸线。然而,这片宝贵的蓝色疆域正承受着前所未有的压力:超过61%的海岸线已被人工改造,港口、工业区、填海造地星罗棋布;与此同时,海洋基础设施项目正高速激增。

一边是城市发展对海洋空间的刚性需求,另一边是守护仅存38.5%自然岸线和脆弱海洋生态的迫切呼唤——这几乎是所有沿海城市面临的“成长烦恼”。如何在寸土寸金的深圳,为经济引擎腾挪空间,又不让碧海银沙成为发展的代价?

传统的规划方法,往往依赖专家经验,难免主观;静态的区划蓝图,又难以应对海平面上升、风暴潮等动态挑战。深圳的难题,呼唤更科学、更精细、更能平衡多方的解决方案。

研究方式

于宏兵教授团队发表在国际期刊上的研究,为我们揭开了深圳探索的答卷。科研团队创新运用“熵权法-地理信息系统(GIS)融合框架”,为深圳的海域做了一次深度“体检”和“功能分区”。

研究团队创新性提出多准则海洋空间规划框架,通过三重功能分区实现平衡:生态保护区(生物多样性权重0.1005、水质标准权重0.1075)、城市发展区(海岸开发强度指数权重0.1784)、生物资源利用区(渔业资源承载力权重0.1557)。核心技术采用熵权法客观分配指标权重,例如生态健康与经济需求的科学权衡。

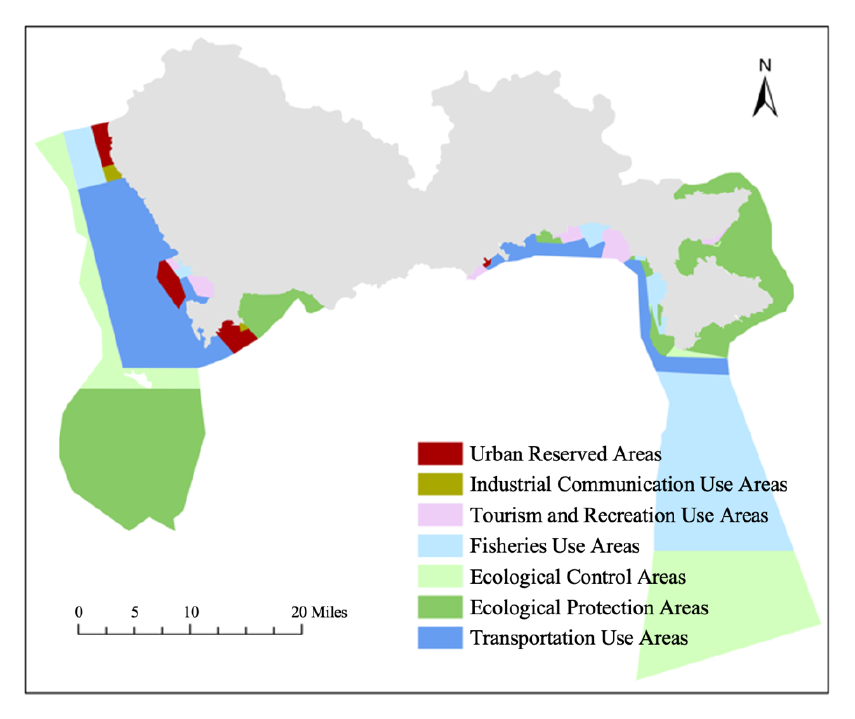

空间管理层面,将海域划分为1145个1km²网格单元,整合Sentinel-2卫星遥感(10米分辨率)、实时水质监测等数据。实施成果显示:西部人工海岸(如深圳湾)优化布局港口设施,东部自然海岸(如大鹏湾)划设生态保护区(占全域26%),并预留500-800米动态缓冲带应对海平面上升(预计2100年最高升幅1.1米);城市发展区占34%,严格限制低效填海;生物资源区占40%,发展生态渔业与低碳旅游。

深圳海域空间功能分区图

研究结果

该研究通过熵权法与GIS技术的创新融合,构建了兼顾生态完整性与城市发展需求的海域空间规划框架,成功解决了滨海城市长期面临的陆海规划割裂难题。在深圳1145平方公里海域的实证应用中,该框架实现三重突破:科学层面建立动态决策模型(如1km²网格集成卫星/水质实时数据),政策层面提出人工岸线的量化阈值并兼容欧盟海洋指令标准,实践层面产出可复制的"生态保护区-港口升级区-资源利用区"分区模板。其核心价值在于将多利益方共治机制(如旅游反哺生态基金)与气候适应性措施(500-800米海平面上升缓冲带)制度化,为全球海岸带可持续发展提供了兼具技术严谨性和政策操作性的中国方案。

成果来源

研究院副研究员李彧为通讯作者,于宏兵教授为合作作者。该研究受深圳市科创委可持续发展项目《海岸带生态功能分区保护与监测技术研发与应用》(KCXFZ20211020172542001)资助。

Yu, H., Zhang, F., Yu, H., & Li, Y. ,A Multi-Criteria Framework for Sustainable Marine Spatial Planning in Coastal Cities: Case Study in Shenzhen, China.Sustainability, 2025, 17(10), 4480.

(论文链接:https://www.mdpi.com/2071-1050/17/10/4480)